Neue Präparationsverfahren folgen einem klaren und aufwendigen Entwicklungsprozess. Sandra erklärt: „Nach technischer Validierung werden detaillierte Arbeitsanweisungen erstellt, das Paul-Ehrlich-Institut prüft Infrastruktur und Personalqualifikation vor Ort, und erst nach erfolgreicher Zertifizierung dürfen wir in die klinische Anwendung gehen.“ Parallel dazu werden Mitarbeitende intensiv geschult und mehrstufige Qualitätskontrollen etabliert. Ein aufwendiger Prozess, der sich aber vor allem im Hinblick auf die hohen Qualitätsstandards lohnt.

Der erste Blick durchs Mikroskop: Einarbeitung mit Fingerspitzengefühl

Für Luise Brandes, gelernte Biolaborantin, begann die Arbeit in der Gewebebank im September 2023:

„In den ersten Tagen wird unglaublich viel gelesen und besprochen, vor allem die ganzen Standardarbeitsanweisungen und die Qualitätsmanagement-Vorgaben. Es ist viel Stoff, aber auch sehr wichtig für die spätere Arbeit.“

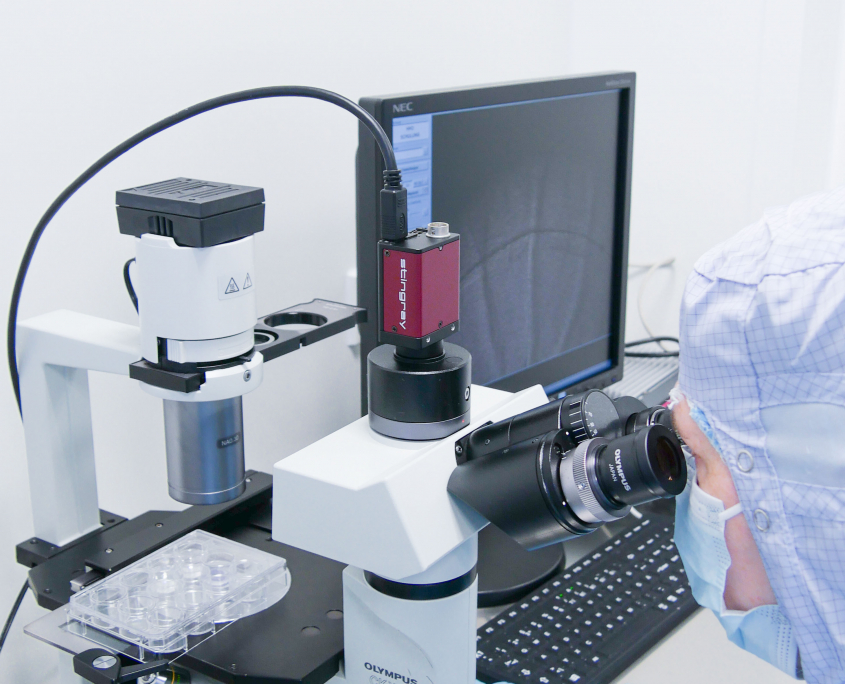

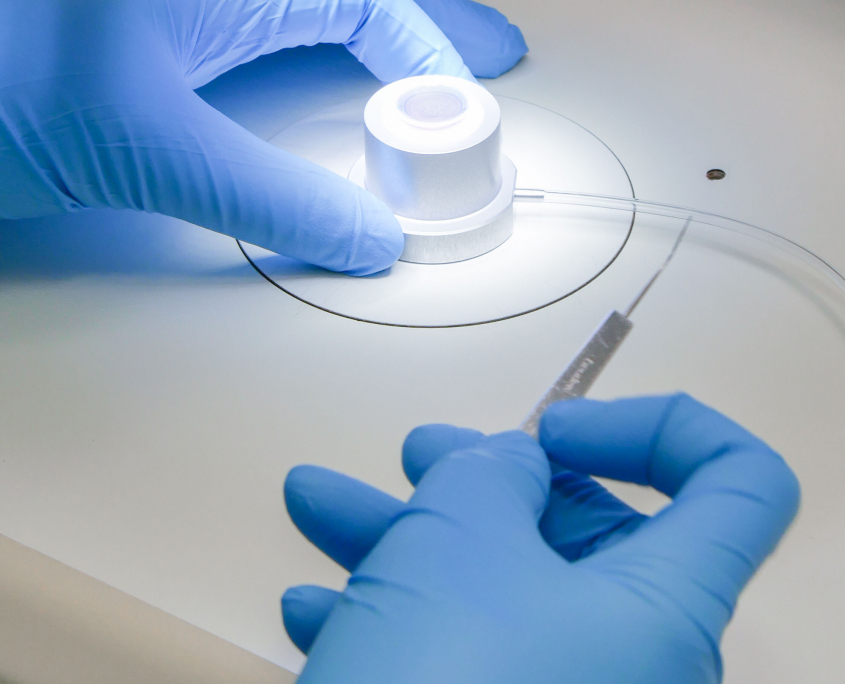

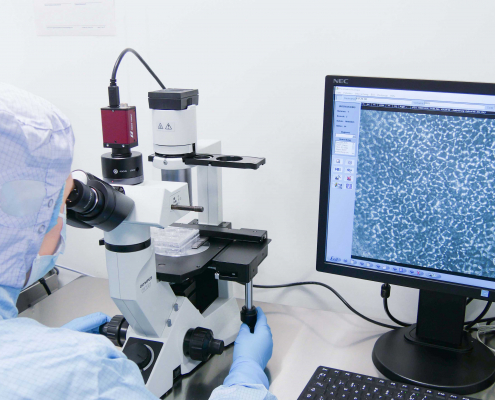

Nach dieser theoretischen Phase folgt die Praxis: Zuschauen, Mitlaufen, Beobachten. Schritt für Schritt lernte sie, wie eine Hornhaut beurteilt, präpariert und versendet wird. „Zuerst durfte ich bei der Präparation der Spenderhornhäute helfen“, erzählt sie. „Dann kam das Mikroskopieren. Es hat am Anfang sehr lange gedauert, bis ich sicher die verschiedenen Merkmale erkennen konnte.“ Die Weiterbildung in der Gewebebank ist anspruchsvoll und dauert mehrere Monate. Für die hochsensible LaMEK-Präparation müssen Mitarbeitende eine weitere spezielle Schulung durchlaufen.

„Üben und lernen kann man das Verfahren nur durchs Machen“, sagt Luise Brandes. „Jede Hornhaut verhält sich anders. Je mehr man sieht, desto klarer wird, worauf geachtet werden muss.“